照明を変えると、リノベーションをしたように、家の雰囲気が変わります。家具や模様替えをするより、インパクトが大きいと感じるかもしれません。

部屋が暗い、なんとなく雰囲気が整わないというケースや、どんな照明を選べばよいかわからないといったときに照明選びのポイントを整理しました。

照明のポイントは、明るさが欲しい場所に照明を足していくと快適な空間が作れます。また、照明選びは見た目(デザイン)だけでなく、光の広がり方(機能面)も重要です。

この記事では、目的から照明を選ぶ方法をご紹介します。

※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告を利用しているものがあります

照明を整えるメリット

照明を整える(増やす・配置を変える・器具を変える)メリットは、多くあります。建築やインテリアに詳しくても、照明を本気で取り組んでいる人は少なく感じます。照明としっかり向き合うと、劇的に生活が変わります。私が考える照明を整えるメリットは3点です。

- 視覚効果で、部屋の雰囲気が劇的に変わる

- リノベーション・家具より安価に、部屋の印象を大きく変える威力がある

- 心身の疲労感が減る、リラックスできる

シーリングライトは明るさが足りない

「シーリング(天井照明)だけで十分では?」と思われがちですが、シーリングは手元が暗く、本当に必要な範囲に光が届いていません。

- 光源が高い位置にあると影が濃くなる

- 光が一点から降り注ぐとコントラストが強くなる

- 眩しさ(グレア)が披露につながる

照明器具は「明るさが欲しい場所に照明器具を足していく」ことがポイントです。このとき大切なことは、「自分」または「家族(使う人)」の視点で考えること。プロにおまかせで依頼するのではなく、知識を得て、少しずつ取り入れていくことが成功の近道だと考えています。

以降の照明の基礎知識・使い方は、私が照明を学んで、取り入れてみて気がついたことをまとめました。難しい内容ではありませんので、気軽に取り入れていただけると嬉しいです。

照明の使い方:明るさが欲しい場所に照明を足していく

明るい空間は、脳が活性化されると言われています。日中の活動時間帯であれば、室内を明るくすることで勉強や仕事に集中できるのですが、夜も昼と同じ明るさのまま過ごすと、知らず知らず疲れてしまいます。

昼と夜とのメリハリはもちろん、照明を変えてみると一気に雰囲気が変わります。インテリアの中で、家具より照明を変えた方がインパクトが大きく、効果は絶大で、価格も家具より安価なため、コストパフォーマンスにも優れています。

心地よい空間を作るには、家具よりも照明の使い方(配置)が大切です。照明の配置は明るさが欲しい場所に照明を配置していきます。照明を配置するときのポイントは3点です。

- 天井照明は最小限

- 調光できる器具を選ぶ

- 異なる照明の種類(配光と器具)を目的に合わせて配置する

ひとつひとつ解説をしていきます。

ポイント1:天井照明は最小限

「天井照明」は一般的に、シーリングライト、ダウンライトの2種類があります。天井照明のシーリングライトとダウンライトを最低限にすることがポイントです。ペンダントライトも天井照明といえますが、低い高さに吊ることもできるので、シーリングとダウンライトとは違うものと考えます。

シーリングライト

シーリングライトは、天井に直接取り付けて、高い位置から部屋全体を照らす器具です。

ダウンライト

ダウンライトは、天井に光源を埋め込まれた照明のことで、高い位置から下向きに照らします。シーリングと違い、照明器具は目立ちません。補助的に使われることも多い照明です。

天井照明だけは明るさが足りず・疲れやすい

シーリングライトやダウンライトをおすすめしない理由は、夜間に上から降り注ぐ光は疲れやすいこと、部屋全体を照らしているように見えても、実際は人影ができて手元が暗く明るさが足りないことです。とはいえ、掃除をするときなど、部屋全体に明るさが必要な場面もあります。天井照明は普段は使わず、必要なときだけ点けるようにするのがおすすめです。

私自身は、シーリングライトは取り付けていませんが、ダウンライトは明るさが必要なときに点けています。

引用元:FLYMEE

シーリングライトで、私が好きな照明は「レ・クリント」です。レ・クリントでは、後述する調光ができるスマート電球Hueが付属されます。レ・クリントの照明は、デンマークの工房で折り職人によるハンドメイドで作られています。1枚の樹脂シートを細かく折られており、プリーツからの優しい光が特徴です。シーリングKC2652/KC2665/KC2670のデザイナーはターエ・クリント(1884-1953)日本の折り紙にも影響を受けたプリーツ・シェードです。

ポイント2:調光できる照明器具を選ぶ

調光とは、光の量(明るさの強弱)をコントロールする機能のことです。眩しいと感じたときに光量を下げて暗くしたり、暗いと感じたときに光量を上げるというような機能です。

調光するためには、大きく2パターンの方法があります。当サイトでは、調光だけでなく調色もできる「スマート電球を使う」方法をおすすめしています。

パターン1:調光器で調光

調光器は室内据付の調光スイッチで調光する器具と、照明器具付属の調光器を使う方法があります。

室内据付の調光スイッチは、工事が必要なため後から取り入れにくいことが難点です。

照明器具に調光器があれば、調光ができます。例えば、世界的に有名な照明ブランドFLOSの製品には、ほとんど調光機能が搭載されています。(写真は「グローボール」です)

ただし、調光機能が付いている照明器具には、「スマート電球」の取り付けはできませんので、ご注意ください。

パターン2:スマートライトで調光

備え付けの調光器や、照明器具に調光機能が付いていない場合でも、「スマートライト」を使えば調光できます。スマートライトは、調光だけでなく、調色(電球の色を変える)・自動化機能(時間指定で明るく・暗く)・人感センサー・リモコン操作など、多数の機能があります。調光器より、便利なスマートライトの方が便利でおすすめです。

導入もとても簡単で、取り外しができる電球をスマートライトに交換するだけで使用できます。私のおすすめは、Philips社(フィリップス)のHue(ヒュー)シリーズです。

\こちらの記事で解説しています/

まずは取り入れてみたい!と思ったときには、ホワイトグラデーションの「スターターセット」がおすすめです。

※スターターセットのHue「ブリッジ」は、LANケーブルでの接続が必要です。

ポイント3:異なる照明の種類(配光と器具)を目的に合わせて配置する

各部屋に5個〜7個の照明器具が必要と言われています。シーリング1灯で部屋全体を照らすのではなく、複数の照明器具を配置することで、部屋の明るさを調整することもできます。複数の照明も、光の広がり方(配光)が異なる器具を選ぶことがポイントです。

光の広がり方(配光)は、3種類です。光の広がり方が異なる器具を複数配置すると、光の陰影ができ、部屋を広く見せたり、落ち着いた雰囲気を作ることができます。直接光・拡散光の照明器具、どちらも壁を照らすと間接照明になります。

- 直接光:光源から直接当たる光

- 拡散光:シェードなどを通した光

- 間接照明:壁に反射させた光

直接光・拡散光の照明器具の種類と特徴をご紹介します。

直接光

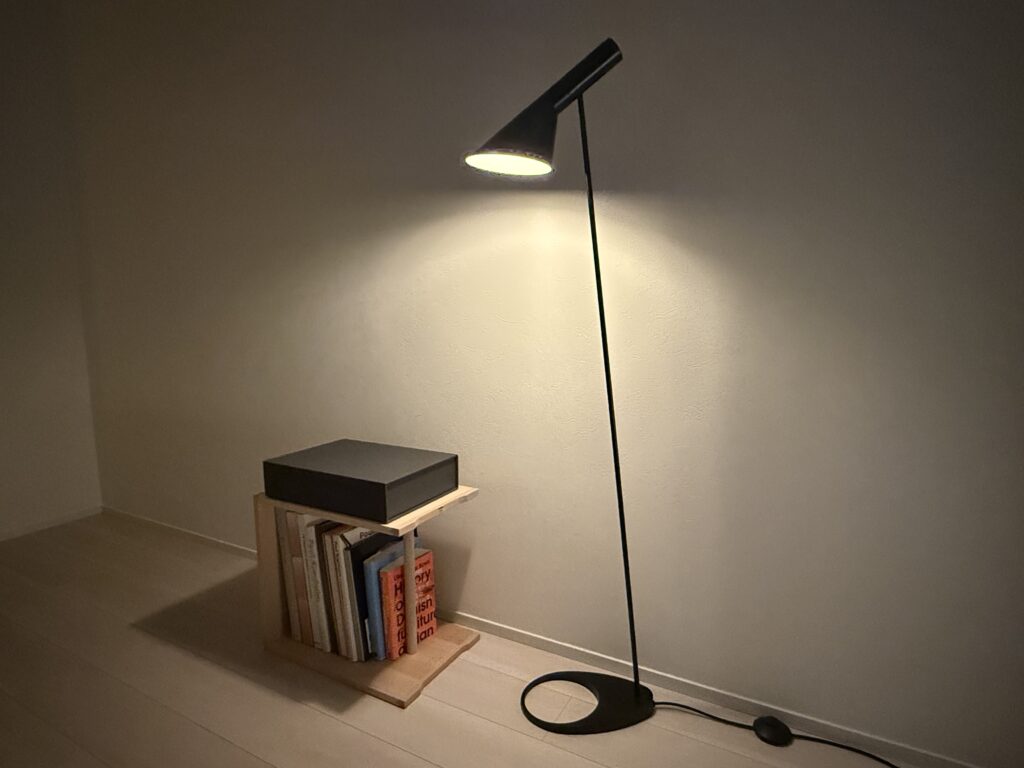

AJフロアランプは直接光です。下向き照明なので、隠したい部分は照らさず・強調したいものを照らすことができます。

スチールシェードのカラヴァッジオは、直接光です。上下に光を放ちます。意外に上方向もしっかり照らすこともできるので、明るさは欲しいけど落ち着いた雰囲気にしたい、というシーンに最適です。

拡散光・直接光

VL45ラジオハウスペンダントは、拡散光と直接光を両方兼ね備える照明です。ガラスシェードを通して、全体に光を放ち、大きく開いたガラス開口部から、下方向は直接光を放ちます。ペンダントを少し高い位置に吊るすとガラスシェードの拡散光を活かし、部屋全体をある程度明るくすることもできます。(下から電球が見える高い位置に吊るすことはおすすめしません。)

拡散光

グローボールは拡散光です。ガラスシェードを通して、全体に光を放ちます。壁際に設置すると、壁に反射させた光を拡散させることができるので、より部屋全体を明るくすることができます。ガラスで光がフィルターされるため、手元を明るくしたいときには、拡散光の器具より直接光の器具が適します。

メイデイも拡散光です。メイデイはポリプロピレンに反射して、光を放ちます。床置きすると、下向きに光を拡散し、優しい明かり溜まりを作ります。

直接光と間接光の器具特徴まとめ

直接光は手元灯として読書灯に適している反面、部屋全体を明るくすることはできません。間接光は、部屋全体を明るくできますが、手元を明るくするには光が弱い(光がシェードでフィルターされている)ので、作業用照明には適していません。

| 直接光 | 間接光 | |

|---|---|---|

| 手元を照らす | ||

| 部屋全体を照らす |

照明器具の種類は、主にペンダントライト・フロアライト・テーブルライト・ウォールライトがあります。

- ペンダントライト:コードやチェーンで天井から吊るす照明器具

- フロアライト:床に設置する照明器具

- テーブルライト:テーブルに設置する小型の照明器具

- ウォールライト:壁面に設置する照明器具(壁面内に電源コードを隠すには電気工事が必要)

ダイニングテーブルの上にはペンダントライト、サイドテーブルの上にはテーブルライト、ソファの横にフロアライトといったように、手元に必要な光の高さを意識して選びましょう。

ダイニングテーブルで使うペンダントの位置は、テーブルトップから55cm〜65cmの高さにすると、光源が目に入らず、手元に明るさが届く最適な位置になります。

照明器具の種類が決まったら、次は具体的な照明を選びます。このとき、デザインだけでなく、光の広がり方にも注目することが大切です。例えば、ソファでスマホを使うから、直接光のフロアライトといったように決めていきます。部屋全体に5〜7つの照明をバランスよく配置すると、心地よい空間を作ることができます。

使用目的を考えて、照明器具を選ぶ

直接光と間接光、器具の形状の特徴から実際に使用するシーンをイメージして照明を配置すると適切な照明を配置できます。

選び方の例:

ダイニングテーブルは食事・勉強で使う → 手元の明るさは必要 → 直接光の「ペンダントライト」

サイドテーブルの周りが暗い → 部屋全体を明るさが欲しい → 間接光の「テーブルライト」

壁面に掛けた写真を照らしたい → 写真に光が欲しい → 直接光の「ウォールライト」

デメリット

デメリットは、2点。初期費用・物が増える、だと考えています。

デメリット1:初期費用

高価な照明器具を選ぶと費用はかかります。何十年と長く使うことを考えると、初期費用はかかりますが、コスパが良いと考えています。毎日使うもの・目にするものを、真剣に選ぶと、飽きたから買い替えようとは思わないので、結果的にコストパフォーマンスに優れていると感じています。

もし自分がこれから照明を取り入れる場合、ルイスポールセンの照明を1つ選ぶことから始めると思います。(もちろん、スマートライトを使うことは前提です。)1つ選ぶとしたら、設置場所に困らないテーブルライトの「AJテーブルミニ」か「AJOxford」を選ぶかなと思います。

デメリット2:物が増える

天井照明のみで生活をしていた頃から考えると、ペンダントライト、フロアライト、テーブルライトと照明器具が増えてきました。雑誌を見ていると、ダウンライトのみでスッキリとした空間のインテリアも目にしますが、多灯照明の方が生活の質が上がると考えています。日常生活で毎日使う物であり、価値があると考えていますので、真剣に選んでいます。

私の経験談

照明に興味を持つ前は、裸電球で電源ONとOFFの生活を送ってきました。夜は日中(自然光)以上に、明るい空間で過ごしていました。むしろ明るさは正義くらいに考えていました。そんな私が照明に目覚めたきっかけは、試しにスマートライト(Hue)に電球を交換したことです。0か100の明るさでしか生活していなかったことが、明るさの調整ができるようになり、いつの間にか100%の明るさが不快に感じるようになりました。

こうこうとした明るさが不快に感じるようになってから、天井照明は使わずフロアライトとデスクライトを部屋に置くようになり、夕方から夜にかけて、少しずつ明かりを点けていく、寝る前には少しずつ明かりを消していく生活になりました。(Hueのライトですので、実際には自動点灯・自動消灯しています)この生活になってから、身体の疲労が軽減されたように感じます。いつの間にか、早寝早起きの生活リズムに変わりました。後で知ったことですが、少しずつ部屋の照明を点けていく生活は、デンマークではごく一般的な生活なのだそうです。

照明を変えたら、生活スタイルが変わり、部屋の雰囲気が落ち着いた雰囲気に変わりました。今では高価な照明器具を置いていますが、最初は安価な器具(1,000円のクリップライト)にHueライトを取り付け、壁を照らすことから始めました。始めから高価な照明器具を取り入れるのではなく、今ある照明器具の電球をHueに替えるだけでも、部屋の雰囲気が変わります。

\こちらの記事で解説しています/

あったら便利な脚立の話

天井にダクトレールを取り付ける際は、天板高さの高い脚立を使用した方が安全に取り付けができます。

当初テーブルを使って天井にダクトレールを取り付けていましたが、天井はどうしても高さがあるので、天板高さがある程度高い、脚立を使う方が安全に取り付けることができます。

私はドイツの脚立メーカー「ハイロ」の脚立を使用しています。天板高さは1.07m(全高1.68m/収納寸法全長1.84m)のモデルです。収納時は14cmの薄さになります。

まとめ

- 天井照明は最小限

- 調光できる器具を選ぶ

- 異なる照明種類を目的に合わせて配置する

1.天井照明は最小限

ペンダントライト・フロアライト・テーブルライトなど、少し低い照明を明るさが足りない場所に足していくと、心地よい空間を作れます。シーリングライトやダウンライトは、使うときだけ点灯するのもおすすめです。

2.調光できる器具を選ぶ

工事も不要な「スマートライト」がおすすめです。今ある照明の電球を替えてみることからはじめるのもおすすめです。

3.異なる照明の種類(配光と器具)を目的に合わせて配置する

光の広がり方(配光)の違い(直接光と間接光)を理解して、実際に使うシーンをイメージしながら照明器具を選ぶと失敗しにくいです。

使用目的を考えて、照明器具を選ぶ

直接光と間接光、器具の形状の特徴から実際に使用するシーンをイメージして照明を配置すると適切な照明を配置できます。

選び方の例:

ダイニングテーブルは食事・勉強で使う → 手元の明るさは必要 → 直接光の「ペンダントライト」

サイドテーブルの周りが暗い → 部屋全体を明るさが欲しい → 間接光の「テーブルライト」

壁面に掛けた写真を照らしたい → 写真に光が欲しい → 直接光の「ウォールライト」

今回の記事が照明選びの参考になりますと幸いです。

\こちらの記事ではペンダントライトの取り付け方を紹介しています/