周囲に引かれるくらい、米へのこだわりが強いです。

土鍋歴は10年以上。1合炊きの鍋を中心に試行錯誤をしてきましたが、炊飯の方法(炊飯器や炊飯鍋を変える)よりも「精米機」を取り入れることで、誰でも簡単に、今よりも美味しいご飯が食べれると考えてます。

とにかく美味しいご飯が食べたい、という熱意から、選んだモノ・コトをまとめました。

※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告を利用しているものがあります

家庭用精米機

家庭用精米機を購入した経緯は、ふるさと納税でお米をまとめて購入しているからです。まとめて購入したものの、精米されたお米では鮮度が落ちてしまうため、少しでも美味しいお米を食べたいと思い、ふるさと納税では「玄米」で購入し、家庭で精米をしています。

高額な炊飯器よりも、小型精米機を買った方が、鮮度が高く美味しいお米をいただくことができます。精米機は炊飯器より安価で、精米したてのツヤツヤなお米を食べることができます。

お米も生鮮食品です。玄米から精米したお米は酸化が進みます。家庭に精米機があると、玄米のお米を買うことができるので、必要な量を都度精米することで、新鮮なお米をいただくことができます。精米されて日が経った白米も「白米みがきモード」で精米することができます。

玄米は長期保管ができるので、ふるさと納税で大量に届いてすぐに食べ切れなくても、保管場所さえあれば大丈夫です。白米だけでなく、ぶつき米に精米することもできます。

TWINBIRD(ツインバード)の精米機(1〜5合)を使っています。最大容量は5合で4分程度で精米完了します。ツインバードにした理由は、レバー式でわかりやすい操作だったからです。

サイズは炊飯器より高さがあり、横幅は炊飯器と差がないサイズ感です。ツインバードでは、1〜5合までの精米機(MR-E751W)、1〜4合までの精米機(MR-E520W)があります。サイズはほとんど変わらないので、5合までの精米機を選びました。静音性の違いとして、MR-E751Wは静音設計にこだわった精米器です。(公式サイトに、従来品と比較して5db音量を抑えている、と記載があります)サイズ、静音設計の有無、の他に精米コースで違いがあります。

サイズと価格差はほとんど変わらないので、静音設計の「MR-E751W」がおすすめです。

| MR-E751W | MR-E520W | |

|---|---|---|

| お米の容量 | 1合〜5合 | 1合〜4合 |

| 製品寸法 [ W x D x H ] | 約 200 × 310 × 250 mm | 約 195 × 265 × 235 mm |

| 精米方式 | かくはん式 | |

| 精米コース | 白米、胚芽米、3分付き、5分付き、7分付き、上白米、白米みがき | 白米、胚芽米、3分付き、5分付き、7分付き、再精米 |

| 静音性 | 静音設計 | 標準 |

| 連続使用可能時間 | 15分 | |

↓ 静音タイプではないけど、コンパクトさが重視なときはMR-520W

気になる精米音のこと

静音設計であるMR-E751Wとはいえ、購入前は精米音がうるさいのでは、とためらっていましたが、想像より精米音は気になりません。マンション住まいのため、念の為夜に精米することは避けていますが、気になるほどの音は出ていないと感じています。

お手入れのこと

購入時に心配していたことが、精米後のお手入れでした。私が購入した精米機は「撹拌(かくはん)式」です。かくはん式は洗うパーツ(回転パーツ、精米かご、ぬかボックス、回転パーツ)が少なく、取り外しは簡単にできるので、想像以上にお手入れは楽だと感じました。

精米すると「米ぬか」が出ます。取り出しやすい構造なので、米ぬかの取り出しも簡単です。米ぬかはぬか漬けをはじめとする食べ物に活用できます。

米びつで玄米を保管する

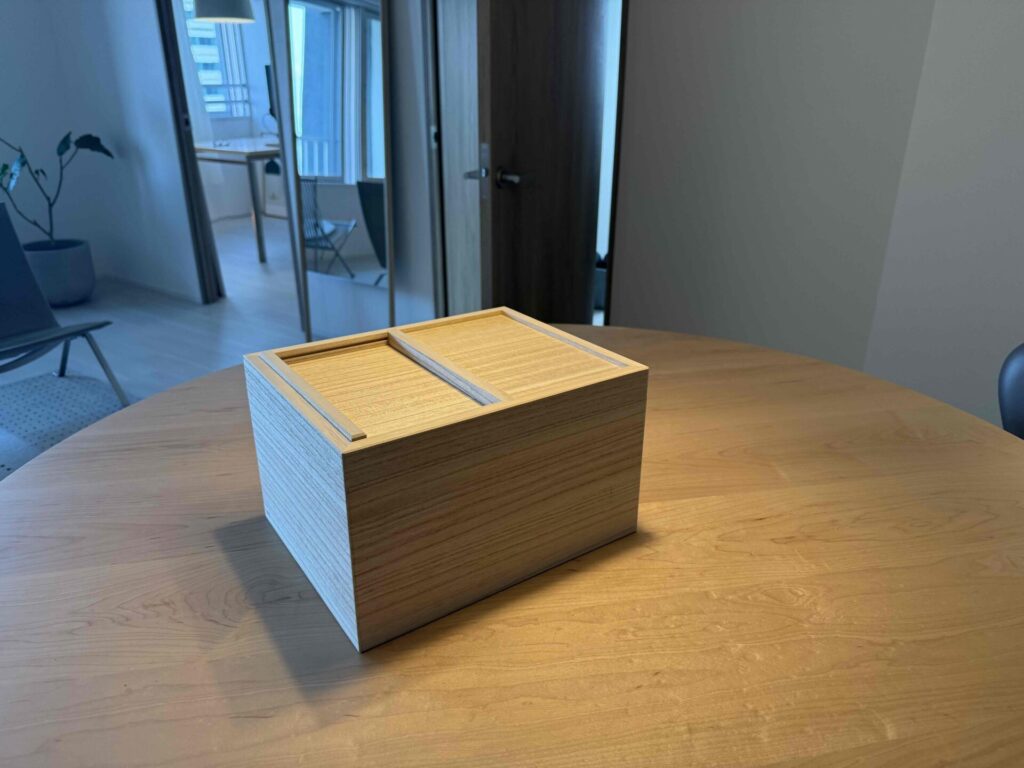

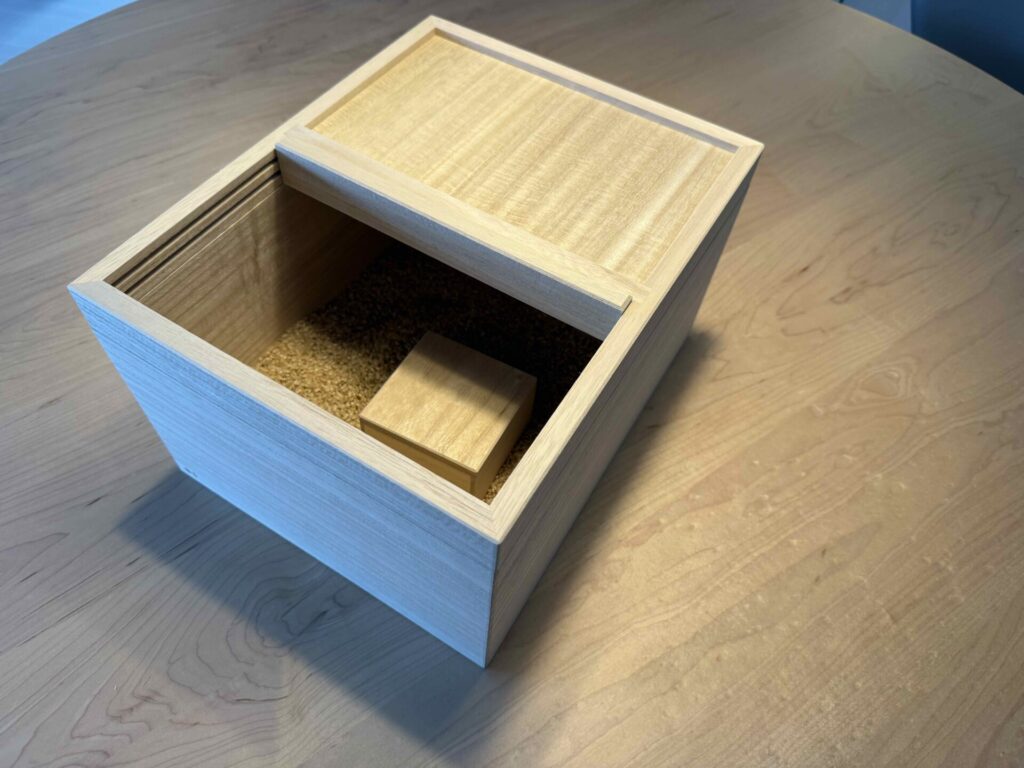

玄米の保管は、桐の米櫃に保管しています。防虫・調湿機能がある桐材の米櫃は、東屋の米櫃を選びました。出しっぱなしにしても美しい米櫃です。桐の特性上、とても軽く、米が入っていなければ、片手で軽々持てる軽さです。

東屋の米櫃は、引き戸式の扉を開くのもスムーズで、蓋を取り外せるシンプルな構造です。お米を入れ替える時も、蓋を取り外せるのでストレスがありません。枡(1合)もセットで入っています。

米櫃のサイズは5kgと10kg

5kg・10kgの2種類があり、サイズは横幅・奥行きは同じで高さが異なります。私はお米を5kg単位で購入していること、戸棚から米櫃を取り出すことを考え、5kgを選びました。

| 5kg | 10kg | |

|---|---|---|

| 寸法 | W300×D240×H180mm | W300×D240×H270mm |

| 材質 | 桐 | |

冷蔵庫で白米を保管する

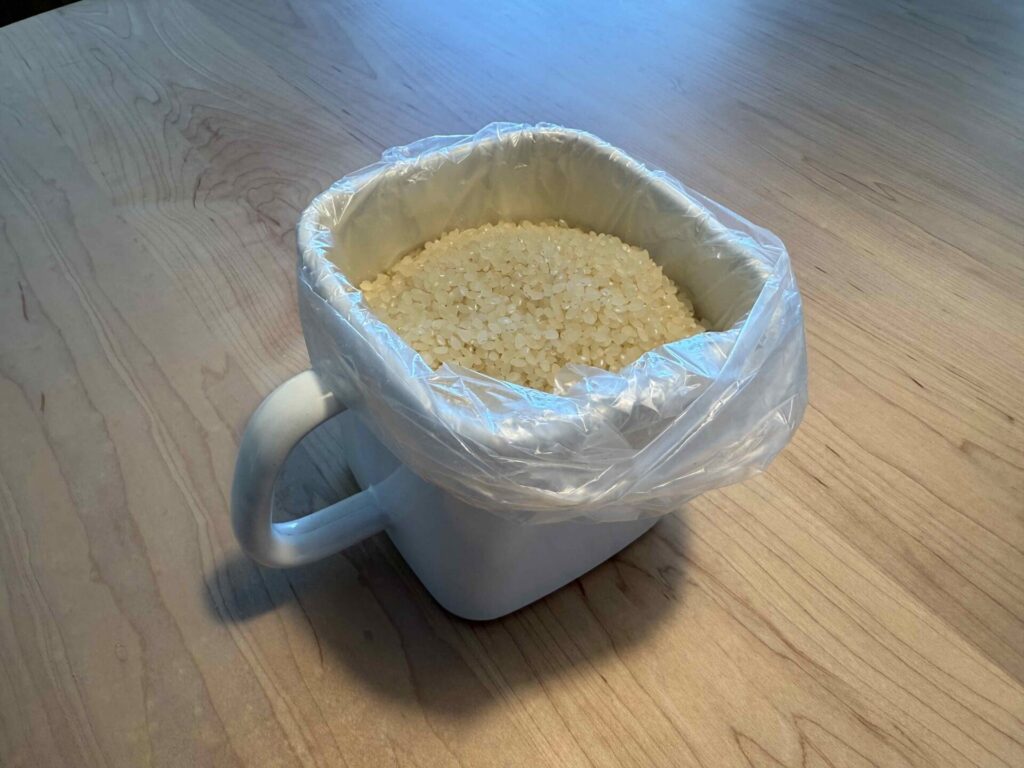

精米した白米は、冷蔵庫で保管しています。ベストは「野菜室」に「密閉した容器」と言われています。

私が使用している保存容器は、野田琺瑯の持ち手付きストッカーです。米5合(約750g)がこちらのストッカーに入ります。蓋が2種類あり、琺瑯蓋とプラスチック製の蓋もあります。プラスチックの方が安価です。琺瑯蓋は密閉できていないのでは?と思っていましたが、味噌を入れた時に匂いが気にならなかったので、想像より密閉されていると感じました。米だけでなく、味噌も野田琺瑯の持ち手付きストッカーに入れています。

琺瑯ストッカーは、保存容器だけでなく、直火も使えるので、小さな鍋としても使えます。(電子レンジは不可)

\中身が見えるシール蓋はこちら/

炊飯器と土鍋のこと

炊飯器も以前は使っていましたが、中価格帯の炊飯器と土鍋で炊き比べをして、私には土鍋の方が美味しいと感じました。(少量であれば、高価格帯の炊飯器より安価な「マイコン」炊飯器の方が美味しい炊ける、と聞きますが、マイコン炊飯器との比較はできていません)

炊飯器は10年以上前に使って以降、一度も使っていないので、最新の炊飯器との比較はできていません。今回は10年以上、土鍋と鍋を使い続けて感じたことをまとめます。

私は毎食炊きたてを食べたいという、贅沢な考えを持っています。そのため、1合炊きが出来る鍋を探し、いくつか試してきました。今はAKOMEYA 有田焼 黒釉 ごはん土鍋をメインに使用しています。

これまで炊飯鍋として使ってきた鍋は、AKOMEYA 有田焼ごはん土鍋(1合)、無印良品 土釜おこげ(1.5合)、ストウブ ラ・ココットdeGohan(Sサイズ)、ストウブ Wa-nabe、ストウブ ラウンド16cmです。どれも1合炊飯ができる鍋です。AKOMEYA有田焼(1合)、ストウブ ラ・ココットdeGohan(Sサイズ)は0.6合とかなり少量でも美味しく炊けます。

おこげのこと

私は「おこげ」が苦手です。鍋で炊くとおこげが必然的に付くと思っていましたが、そうではありません。基本的には鍋から蒸気が出て1分程度火にかけ続けると「おこげ」が付くそうです。私はおこげを付けないように、蒸気が出たら火を止めるようにしています。

有田焼 土鍋(AKOMEYA)で炊く

一人分(0.5合前後)を土鍋で炊飯することを考えると、サイズ的に選択肢があまりありません。現在はAKOMEYAの有田焼土鍋を使っています。

1合のご飯用土鍋の選択肢が少なく、探した中で見つけた土鍋でした。以前、外蓋を割ったときも、蓋のみ購入できたので、長く愛用できる土鍋です。

AKOMEYAの有田焼ごはん土鍋の良いところは、難しい火加減は不要、1合を蒸らし時間含め約20分で炊けることです。説明書きより少し時間が短いですが、私は中火で湯気が出るまで火にかけ、勢いのある蒸気になったら火を止め(約7分くらい)、10分蒸らしています。

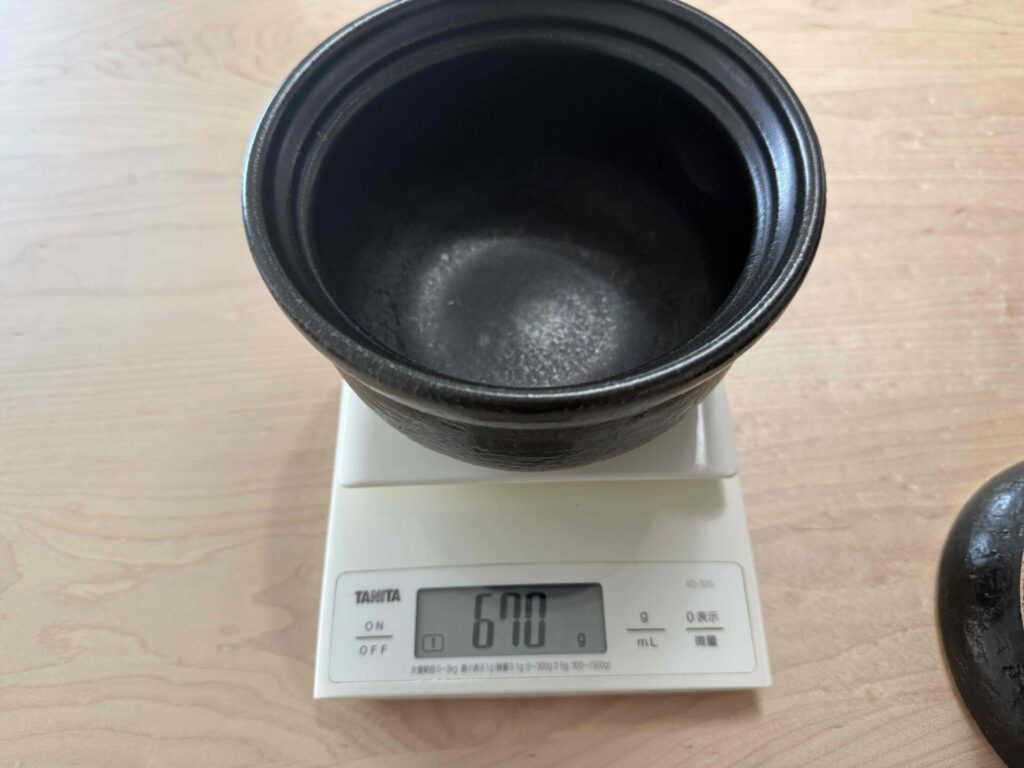

AKOMEYAごはん土鍋と無印の土釜おこげの比較

無印の土釜おこげ(1.5合)も使いましたが、土釜おこげは重い(公式サイトでは約2.4kg)です。蓋を外した状態で約1.6kgでした。AKOMEYAの有田焼ごはん土鍋は片手で持てるくらい軽く(蓋なしで670g)、洗う時も土釜おこげより楽に取り扱えました。土鍋は食洗機が使えないので、軽く持てる土鍋を探した経緯もあります。

無印の土釜おこげは伊賀焼です。土釜おこげの経験から、伊賀焼は重いと思っていましたが、和食器の伊賀焼は驚くほど軽いです。伊賀焼の土釜おこげは、肉厚成形にすることで、熱をしっかり蓄えることができるようにしているのだと思います。

無印の土釜おこげとAKOMEYAのごはん土鍋を比べ、どちらが美味しいかというと大差は感じませんでした。味以外の違いはいくつかあるので、ご紹介します。

- 無印の土釜おこげは、内蓋がないので、吹きこぼれることがあったが、AKOMEYAの有田焼ごはん土鍋は内蓋があるので吹きこぼれない。

- 土釜おこげは重く、洗いにくい。重い反面、肉厚のため保温力は土釜おこげの方が高い。

- 土釜おこげより、有田焼ごはん土鍋の方が鍋にごはんがこびりつきにくい。(内蓋の構造上、蒸気が外側に漏れにくいため)

- 取扱説明書に記載の炊飯時間では、有田焼ごはん土鍋の方が早い。

- 価格面では、土釜おこげの方が安価。

- 有田焼ごはん土鍋には、内蓋・外蓋のパーツをAKOMEYAで取り扱いがある。

洗いやすさ・短時間で炊けるという理由から、現在は有田焼のごはん土鍋をメインに使っています。

「伊賀焼」といえば、長谷園のかまどさんが有名です。こちらも内蓋付きで、1合から選べることができます。こちらも選択肢として考えていましたが、今は有田焼の土鍋で落ち着いているので試していません。

ストウブ ラ・ココットdeGohanとWa-Nabeとラウンドの炊き比べ

ストウブのラ・ココットde Gohan(Sサイズ)、土鍋と併用していた時期があります。土鍋・ストウブ・土鍋と行ったり来たりを繰り返し、現在は土鍋を中心に使っていますが、ストウブでも美味しいご飯が炊けます。ラ・ココットdeGohanは、蓋を外して921gと片手でも持てる重さですので、洗う時も扱いやすいです。

ストウブと土鍋で炊き比べとしては、ストウブの方がしゃっきり・あっさり炊けると感じています。

ストウブは、IHが使えるということもメリットです。ただし、ラ・ココットde GohanのSサイズは、据付のIHクッキングヒーターに反応しません。これまで試した中で、卓上IHではSサイズの直径(約8cm)でも、IH発熱プレートは使用せず使えています。全ての卓上IHで反応するかはわかりませんが、Panasonicの卓上IHでは使用できています。

ラ・ココットdeGohanは鍋の直径は12cmですが、IHの接触直径(底面)が約8cmと小さいため、IHの規格によりますが据付タイプのIH(加熱スペースが3つあるIH)は、使用可能な底経が12cm〜26cmが目安となっています。

ガスコンロでは、ミニ五徳があった方が安定するかもしれません。現在の我が家では、ミニ五徳なしで使えていますが、引っ越し前のコンロでは、ミニ五徳が必要でした。

今は1合以上のご飯を炊く時は、ストウブのWa-Nabe(ワナベ)Sサイズ(ココットde GohanはSサイズなので、ワナベを使っています)で炊いています。ワナベの方がココットde Gohanより、土鍋に近いご飯が炊けていると感じます。

また、ワナベは底が丸みを持っているので、ラウンドよりも洗いやすいです。ワナベSサイズは直径16cmです。ラウンド16cmと炊き比べもしましたが、ワナベの方がもっちり美味しく炊けると感じています。炊飯観点ではワナベの方が好みですが、無水調理ではラウンドの方が水分が多く出ます。名前の通り、和食にはワナベ、洋食にはラウンドと使い分けをしています。

炊飯専用の土鍋と土鍋の違い

炊飯器から炊飯専用土鍋・鍋を選ぶ前に、寄せ鍋の土鍋で炊飯を試してから炊飯専用鍋を選びました。

炊飯専用鍋と比べて、炊き上がりに大きな違いはないと感じましたが、吹きこぼれやすさ・火力調整が簡単で失敗しづらい、という点で炊飯用の土鍋を選びました。炊飯鍋の方が深さがあることと、内蓋があることで対流するので吹きこぼれにくいのでは、と推測しました。

スケール(計量器)のこと

鍋の炊飯は、炊飯器のように目盛りがないので、スケールは必須アイテムです。私のおすすめは、最大計量3kg、かつ0.1g単位で計量ができるデジタルスケールです。

炊飯鍋は大きくなると2kgを超えるので、最大計量3kgのスケールが良いと考えます。0.1g単位の計量は炊飯では使いませんが、お菓子・パン・スパイスカレー作りなど、0.1g単位で計量ができると便利です。

計るのが面倒くさいと最初は思いましたが、慣れてしまえば、いつも炊く量は同じなので、水の量を覚えておけば簡単です。私は米の重さ×1.25のお水を洗い米のときに浸水させ、そのまま炊いています。お米はつや姫です。

しゃもじ

しゃもじは、東屋の「宮島」を使っています。1合の土鍋には、六寸半のしゃもじがぴったりです。2合以上の炊飯鍋には、七寸のしゃもじが使いやすいと思います。「宮島」とは広島県の宮島です。宮島しゃもじは伝統工芸です。

塗装を施していないので、安心して使い続けられます。無塗装なので、木の毛羽立ちが気になると思います。使い続けていくうちに、毛羽立ちは自然と落ち着き、なめらかな肌触りになります。

プラスチックのしゃもじと宮島のしゃもじでは、使い心地が全く異なります。プラスチックのしゃもじは、米をよそう時にしなりますが、宮島のしゃもじは厚みがあるので、しならない。持ち手もしっかりしているので、本当に使いやすいです。

米のこびりつきのこと

ご飯を炊きあがる前に、水にしゃもじを浸しておくと、ご飯のこびりつきが抑えられます。私は六寸半しゃもじを有田焼(arita1616CMA)のSobaCupがジャストサイズだったので、カップに水を入れしゃもじを浸しています。

洗い方は洗剤は使わず、水洗いです。スポンジは使わず、手で洗っています。毛羽立ちは気にせず洗っていくことで、自然と毛羽が気にならなくなります。乾燥はしっかりと。

まとめ:「精米機」があるとお米が変わる

炊飯鍋のことも色々と書きましたが、「美味しいご飯」と考えると、精米機が一番効果があった、と感じています。精米したてのお米で炊くと、香りとお米のツヤも違います。玄米で保管できるので、保管場所があればまとめて購入できる選択肢も増えます。もちろん白米だけでなく、白米より栄養価の高い3分づき・5分づき・7分づきといった、分つき米に精米することもできます。

精米機は1万円代で購入ができるので、精米をする手間はありますが、コスパが良いと感じています。